Zu hohe Temperaturen in Schulen

In nur rund 12 % der untersuchten Ausbildungsstätten waren die Innenraumtemperaturen behaglichIn Schulgebäuden klettern die Temperaturen im Sommer teilweise in unerträgliche Höhen. Die Folgen sind sowohl für Lehrkräfte als auch für die Kinder und Jugendlichen enorm. Sie können sich ggf. schlechter konzentrieren, werden müde und sind erschöpft. Hitze verursacht Stress für den gesamten Körper. Ein produktiver Unterricht ist nahezu unmöglich. Eine im vergangenen Jahr durchgeführte Untersuchung an neun Schulen in Deutschland zeigt, dass zu den Zeitpunkten der Temperaturmessungen etwa 88 % der Werte außerhalb eines behaglichen Innenraumklimas lagen. Nachfolgend ein Einblick in die Untersuchung und Ansätze zur Lösungsfindung.

Im Idealfall soll die Temperatur in Klassenräumen zwischen mindestens 20 °C und höchstens 26 °C liegen. Wie heiß es tatsächlich im Klassenzimmer wird, hängt von verschiedenen Randbedingungen ab, beispielsweise von der Ausrichtung der Fenster im Gebäude, vom Dämmstandard und davon, ob Jalousien vorhanden sind.

Wie hoch sind die Temperaturen in den Schulen?

Um konkrete Daten darüber zu erhalten, wie warm es in Deutschlands Schulen tatsächlich wird, wurden in je einer Woche im Juni und im September 2023 Temperaturmessungen an neun Schulen durchgeführt (Bild 1). Dabei kamen baugleiche...

Im Idealfall soll die Temperatur in Klassenräumen zwischen mindestens 20 °C und höchstens 26 °C liegen. Wie heiß es tatsächlich im Klassenzimmer wird, hängt von verschiedenen Randbedingungen ab, beispielsweise von der Ausrichtung der Fenster im Gebäude, vom Dämmstandard und davon, ob Jalousien vorhanden sind.

Wie hoch sind die Temperaturen in den Schulen?

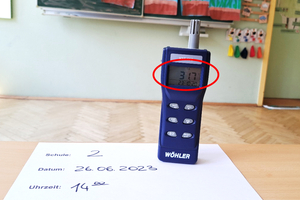

Um konkrete Daten darüber zu erhalten, wie warm es in Deutschlands Schulen tatsächlich wird, wurden in je einer Woche im Juni und im September 2023 Temperaturmessungen an neun Schulen durchgeführt (Bild 1). Dabei kamen baugleiche Temperatur-Messgeräte zum Einsatz (Bild 2). Die Lehrkräfte dokumentierten zu vereinbarten Zeiten die jeweilige Temperatur im Klassenraum, indem sie das Messgerät fotografierten. Die erste Messwoche dauerte vom 26. bis 30. Juni, die zweite vom 11. bis 15. September. Bild 2 zeigt exemplarisch die Aufnahme aus einem Klassenraum in Dresden, die am 26. Juni um 14:00 Uhr entstand. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Temperatur in dem Raum 31,7 °C.

Die Ergebnisse der gesamten Untersuchung wurden auch auf der Innenraumluft-Konferenz vorgestellt, die im Mai 2024 am Umweltbundesamt stattfand. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Fachtagung des Umweltbundesamtes mit dem Ausschuss für Innenraumrichtwerte und der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e. V.

Auswertung der Messergebnisse

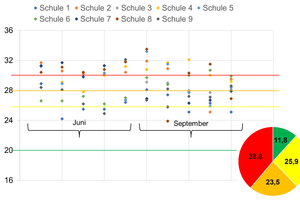

In Bild 3 sind die an den zehn Messtagen erfassten Temperaturen aufgetragen. Die Nummerierung der neun beteiligten Schulen entspricht der Zuordnung in der Deutschlandkarte (Bild 1). Da am 26. Juni in NRW bereits die Ferien begonnen hatten, liegen für die Messwoche im Juni keine Daten der Schule in Bonn vor. Die in Bild 3 zusätzlich eingetragen Linien entsprechen Werten konstanter Temperatur. Das Kreisdiagramm gibt die prozentuale Verteilung der Messwerte wieder. Dabei ist die farbliche Zuordnung wie folgt: grün = Werte unterhalb von 26 °C, gelb = Werte zwischen 26 °C und 28 °C, orange = Werte zwischen 28 °C und 30 °C, rot = Werte oberhalb von 30 °C.

Wie bereits erwähnt, sollten die Temperaturen im Klassenraum zwischen 20 und 26 °C liegen, um ein behagliches Innenraumklima sicherzustellen und damit konzentriertes Lernen zu ermöglichen. Nur 11,8 % der hier dargestellten Messwerte liegen in diesem Bereich. Alle anderen Temperaturen liegen oberhalb von 26 °C, davon 38,8 % sogar über 30 °C.

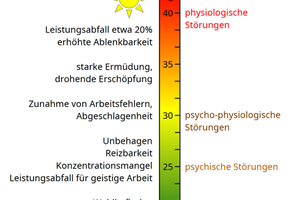

Bild 4 zeigt eine Übersicht über den Einfluss der Raumtemperatur auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass die in der Messkampagne erfassten Werte zu großen Anteilen in Bereiche fallen, in denen es zu Unbehagen, Reizbarkeit, Konzentrationsmangel sowie einem Leistungsabfall für geistige Arbeit kommt. Weiterhin ist mit psychischen sowie psycho-physiologischen Störungen zu rechnen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Leistungsfähigkeit bei Raumtemperaturen über 26 °C in erheblichem Umfang abnimmt. So kommt beispielsweise eine Untersuchung aus Dänemark [1] zum Ergebnis, dass Schülerinnen und Schüler bei höheren Temperaturen signifikant schlechtere Ergebnisse erzielen und die Leistungsfähigkeit pro Kelvin Temperaturzunahme um 2 % abnimmt.

Lösungsansätze

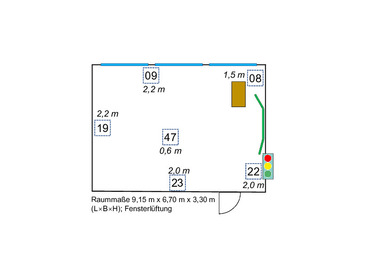

Um Temperaturen im Klassenzimmer nach den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung [2] zu erreichen, wird empfohlen, die Räume durch Nachtlüftung abzukühlen oder in den sehr frühen Morgenstunden ausreichend zu lüften. Für eine angemessene Raumluftqualität gelten jedoch andere Anforderungen: Steht nur die Fensterlüftung zur Verfügung, müssen regelmäßige Lüftungsintervalle eingehalten werden, z. B. alle 20 Minuten für etwa 5 Minuten die Fenster öffnen. Dafür sind mehrere Fenster notwendig, die weit geöffnet werden können und möglichst an unterschiedlichen Wänden angeordnet sind, um eine gute Querlüftung zu ermöglichen. Sehr hohe Außentemperaturen verursachen hier im Tagesverlauf natürlich auch sehr hohe Temperaturen im Klassenraum. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass das ausreichende Fensterlüften oft nicht funktioniert, weil es den Unterricht stört, z. B. wenn es draußen laut ist, weil Pollen und Feinstaub von der Straße in die Klassenräume gelangen oder weil es einfach vergessen wird. Für Unterrichtsräume ist deshalb generell eine ventilatorgestützte Lüftung zu empfehlen (zentrale und dezentrale Lösungen).

Um hohe Temperaturen in den Räumen zu vermeiden, sind dann gegebenenfalls weitere klimatechnische Maßnahmen notwendig, z. B. dezentrale Klimageräte und passive Lösungen zur Raumkühlung. Da oft nicht alle Räume gleichzeitig nachgerüstet werden müssen, lassen sich dabei auch individuelle Randbedingungen leichter berücksichtigen. Die Industrie bietet für Sanierungsprojekte und Neubauten vielfältige zentrale sowie dezentrale Lösungsmöglichkeiten für eine individuelle Raumkühlung auch in Bildungsstätten.

Literatur

[1] P. Wargocki und D. Wyon, „Providing better thermal and air quality conditions in school classrooms would be cost effective,“ Building and Enviroment, pp. 581 - 589, 2013

[2] ASR A3.5, 2022, Seite 198