Trinkwasserhygiene steht unter steigendem Kostendruck

Fachgerechte Planung und Beratung wird umso wichtigerDie Gesundheitseinrichtungen in Deutschland stehen von verschiedenen Seiten unter massivem Kostendruck. Die Reaktionen der Träger solcher Einrichtungen sind unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: Durch Einsparungen bei Investitionen steht eine Gefährdung der Trinkwassergüte zu befürchten. Für Planer gilt es deshalb umso mehr, um die Zusammenhänge zu wissen und mögliche Fehler zu erkennen.

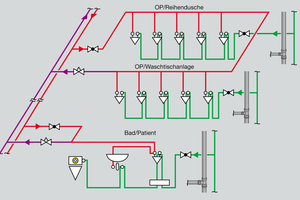

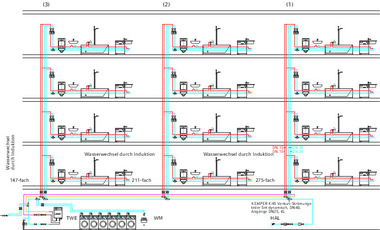

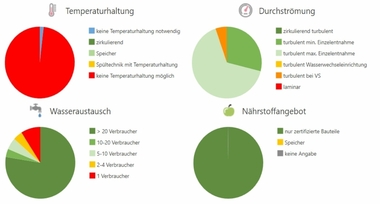

Schon bei Vollbelegung einer Gesundheitseinrichtung kommt es unweigerlich zu Nutzungsunterbrechungen des bestimmungsgemäßen Betriebs der Trinkwasserinstallation. Die häufigste Ursache: Patienten oder Bewohner können aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen zeitweise das Bett nicht verlassen. Also wird das WC als Hauptverbraucher kaum oder gar nicht genutzt. Ebenso wenig die Dusche. Die kleinen Zapfmengen am Waschtisch durch Pflegekräfte reichen dann in der Regel nicht aus, um in den Rohrleitungen der Nasszelle stagnierendes Trinkwasser vollständig auszutauschen – möglichst vollständig innerhalb von 72 Stunden, wie es die Richtlinien DIN 1988-200 und VDI 6023 Blatt 1 empfehlen.

Blick in die Praxis

Die Gefährdung der Trinkwassergüte durch einen fehlenden Wasseraustausch in den Rohrleitungen ist sogar noch massiver, wenn Patientenzimmer oder Wohnbereiche bspw. aufgrund von Schließungen wegen Personalnot gar nicht genutzt werden. Selbst bei nur vorübergehender Stilllegung von Räumlichkeiten schreibt die VDI 6023-3/3810-2 deswegen entsprechende Maßnahmen vor: Kann der vollständige Wasseraustausch spätestens nach sieben Tagen nicht sichergestellt werden, ist die Zuleitung des entsprechenden Bereichs abzusperren. Fehlt an der Stelle eine entsprechende Absperrarmatur, muss sie nachgerüstet werden. Dauert die Stilllegung eines Nutzungsbereichs länger als sechs Monate, ist die erneute Inbetriebnahme durch einen Fachhandwerksbetrieb vorzunehmen, der die Trinkwasserinstallation gemäß DIN EN 806-4 spült. Bei kürzeren Unterbrechungen reicht es hingegen meist aus, die Entnahmearmaturen vollständig zu öffnen und bis zur Temperaturkonstanz das Trinkwasser ablaufen zu lassen. Empfehlenswert ist aufgrund der besonders sensiblen Nutzerkreise von Gesundheitseinrichtungen jedoch in jedem Fall, im Anschluss der Wiederinbetriebnahme eine Beprobung des Trinkwassers vorzunehmen.

Werden Nutzungsbereiche dauerhaft außer Betrieb genommen, muss ein Rückbau der Trinkwasserinstallation erfolgen. Häufig wird hierbei allerdings ein wesentliches Risiko für die Trinkwasserhygiene übersehen: die Neudimensionierung der Hauptverteilleitungen. Diese werden in der Regel dem durch den Rückbau geringeren Volumen der Verteilleitungen nicht angepasst – oft, weil dazu der Hauptanschluss abgesperrt werden muss, das Gebäude dadurch zeitweise keine Trinkwasserversorgung hat oder der Umbau der Hauptverteilleitungen aufwendig und dadurch entsprechend kostspielig ist. Dennoch ist diese Maßnahme erforderlich. Andernfalls würden die Hauptversorgungsleitungen nicht ausreichend durchströmt – es fehlt die Wasserdynamik – und können außerhalb des Kernvolumenstroms verkeimen.

Fehlende Temperaturhaltung

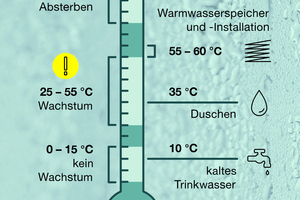

Neben stagnierendem Wasser und fehlender Durchströmung aller Rohrleitungen sind hygienekritische Temperaturen sowohl von Trinkwasser warm (PWH) als auch von Trinkwasser kalt (PWC) ein drittes wesentliches Risiko für die Trinkwasserhygiene. Wenn Trinkwasser über längere Zeit in einem Temperaturbereich zwischen 25 °C und 55 °C verharrt, leistet das dem Bakterienwachstum im Trinkwasser Vorschub.

Die Ursachen für nicht hygienegerechte Temperaturen sind dabei vielfältig. So ist z. B. die Temperaturhaltung von PWC zu einer Herausforderung geworden, weil in vielen Regionen besonders im Sommer steigende Eingangstemperaturen des Trinkwassers schon am Hauptanschluss notiert werden. Trinkwassertemperaturen am Hausanschluss von 16 °C sind keine Seltenheit. Hinzu kommen höhere Wärmelasten im Gebäude, die auf die Trinkwasserinstallation einwirken. Die alte Richtline DVGW/VDI 6023 wie auch das Robert Koch-Institut und DVGW-Informationen empfehlen für Trinkwasser kalt aber eine maximale Temperatur von 20 °C. Das ∆T zur Eingangstemperatur wird also bei hohen Eintrittstemperaturen ins Haus immer kleiner. Daher sollten schon bei der Planung der Trinkwasserinstallation sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um eine Fremderwärmung zu vermeiden.

Temperaturhaltung PWC

Um eine unzulässige Kaltwassererwärmung zu verhindern, wird außer der konsequenten Umsetzung der entsprechenden Normen und Regelwerke empfohlen, auf nachfolgende Punkte zu achten:

Hausanschlussraum für Trinkwasser ohne zusätzliche Wärmequellen: Idealerweise fensterlos, um Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden, und getrennt vom Heizungsraum und anderen Wärmequellen.

Trennung von warm- und kaltgehenden Rohrleitungen: Getrennte Steigschächte, keine Kreuzungen von Trinkwasser- und Heizungsleitungen auf der Etage, in der Vorwand Rohrleitungen für PWC in Bodennähe und für PWH mit großem Abstand darüber installieren.

Wärmestau in Hohlräumen vermeiden: In abgehängten Decken Einbauleuchten in Nähe zu Trinkwasserleitungen vermeiden, Trockenbauwände nicht dämmen.

Wärmeübergang am Armaturenkörper vermeiden: Im Falle einer Warmwasserzirkulation bis in die Nutzungseinheit PWH nicht direkt an die Entnahmestelle führen, sondern mit kurzer Stichleitung von oben kommend anbinden.

Wärmelast durch Fußbodenheizung verhindern: Rohrleitungen für Trinkwasser kalt (PWC) nicht unter Fußbodenheizungen verlegen (siehe CEN/TR 16355).

Temperaturhaltung PWH

Zur hygienegerechten Temperaturhaltung von Trinkwasser warm sollte dringend von einer Temperaturabsenkung des Trinkwasserspeichers aus Gründen der Energieersparnis klar abgesehen werden. Die vielfach praktizierte Idee, die Temperatur des gepufferten Trinkwassers auf 50 °C oder weniger abzusenken und zum Schutz vor Legionellen temporär auf 60 °C aufzuheizen, ist aus hygienischer Sicht wirkungslos und sogar kontraproduktiv. Den Grund, warum solche auch als „Legionellenschaltung“ oder „Legionellenschleuse“ bezeichneten Maßnahmen keine Alternative zu einer konsequenten Temperaturhaltung von PWH sind, liefern wissenschaftliche Erkenntnisse der Mikrobiologie. Legionellen sterben erst ab, wenn sie mindestens drei Minuten einer Temperatur > 70 °C ausgesetzt sind – und zwar gesichert in allen Abschnitten der Trinkwasserinstallation. Diese Maßnahme entspricht einer thermischen Desinfektion gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 und ist nur in wenigen Situationen zielführend, keineswegs aber als kontinuierliche Maßnahme geeignet. In welchen Fällen eine thermische Desinfektion sinnvoll sein kann, beschreibt die twin Nr. 05 „Desinfektion von Trinkwasser-Installationen zur Beseitigung mikrobieller Kontaminationen“, herausgegeben vom DVGW. Das bedeutet aber auch: Die in der DIN 1988-200 geforderte Temperaturspreizung von 60/55 °C dient nicht allein dem Abtöten von Legionellen, sondern der Wachstumshemmung. Wird dieses Temperaturregime verlassen, steigt zum einen das Verkeimungsrisiko. Und zum anderen können die Bakterien durch das regelmäßige Aufheizen des Speichers über 60 °C eine Temperaturresistenz entwickeln, die einer eventuell notwendigen thermischen Desinfektion die Wirkung nehmen würde.

Dezentral ist kritisch

Zu warnen ist auch davor, eine dezentrale anstelle einer zentralen Trinkwassererwärmung als mögliches Energiesparkonzept umzusetzen, vor allem nicht in Kliniken und Pflegeheimen mit deren oft gesundheitsgeschwächten Nutzern. Der Hintergrund: Das Trinkwasser dezentral lediglich auf die Nutzungstemperatur zu erwärmen – bspw. etwa 35 °C für das Händewaschen und bis 43 °C für das Duschen oder Baden – führt zwangsläufig dazu, dass das Trinkwasser im Rohrleitungsabschnitt zwischen dem dezentralen Erwärmer und der Entnahmestelle permanent in einem Temperaturbereich verbleibt, der die Vermehrung von Mikroorganismen begünstigt. Daher warnte selbst das Umweltbundesamt 2018 bereits: „Bislang werden dezentrale Trinkwassererwärmer als sicher im Hinblick auf eine Legionellenkontamination angesehen. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass es auch in dezentralen Trinkwassererwärmern und in den dahinterliegenden Leitungen zu einer Legionellenvermehrung kommen kann. Bei der Abklärung von Legionelleninfektionen sind auch dezentrale Trinkwassererwärmer in die Ursachensuche einzubeziehen.“ (Mitteilung des Umweltbundesamtes (UBA), Vorkommen von Legionellen in dezentralen Trinkwassererwärmern, 12/2018).

Die Trinkwassergüte ist damit in der Summe erst dann wirklich beherrschbar, nachvollziehbar und kontrollierbar, wenn bei der Planung einer Trinkwasserzirkulation die Gesetze einer einfachen Hydraulik eingehalten, alle Steigstränge mit geeigneten Zirkulationsregulierventilen abgeglichen, die Rohrleitungen auf der Etage bis zu den Entnahmestellen optimal durchströmt und der bestimmungsgemäße Betrieb ggf. objektspezifisch durch automatisierte Lösungen unterstützt werden.

Ganzheitlich Herangehen

Für die Planung und Sanierung einer hygienischen Trinkwasserinstallation stellt Viega deswegen auch über die Installationssysteme hinaus Fachplanern, Fachhandwerkern und Betreibern umfangreiches Fachwissen und abgestimmte Softwaretools bereit. Die Seminarreihe zur Trinkwasserhygiene vermittelt z. B., wie durch die Erstellung eines Raumbuchs der bestimmungsgemäße Betrieb realistisch ermittelt und die Steig- und Etagenleitungen entsprechend dimensioniert werden.

Zudem bietet Viega Produkte und Systeme, die einen wesentlichen Beitrag zum ganzheitlichen Erhalt der Trinkwassergüte leisten. Die grundlegende Basis einer hygienegerechten Trinkwasserinstallation bilden strömungsoptimierte Pressverbindersysteme für Rohrleitungen aus Kupfer, Edelstahl und Mehrschichtverbundrohr. Die „AquaVip-Zirkulationsregulierventile elektronisch“ („AquaVip Zirk-e“) sorgen dann durch einen ständigen Abgleich der Soll- und Ist-Temperatur hochpräzise für den thermisch-hydraulischen Abgleich in Warm- und Kaltwassersträngen. Über Fragen der Trinkwasserhygiene hinaus unterstützt diese optimierte Temperaturhaltung gleichzeitig die Energieeffizienz der Warmwasserbereitung.

Fazit

Die Instandhaltung oder Anpassung von Trinkwasserinstallationen in Gesundheitseinrichtungen wird aufgrund des Kostendrucks vielfach zurückgestellt. Während die Betriebskosten für Krankenhäuser durch die Zahlungen der Krankenkassen für die Patientenbehandlung beglichen werden, stellen die Bundesländer Budgets für Investitionen in die Infrastruktur bereit. Krankenhäuser beklagen seit Jahren, dass die Finanzmittel hierfür nicht ausreichen. Im Ergebnis ähnlich, doch in den Ursachen anders sieht es bei Pflegeheimen aus. Hier müssen die Einrichtungen Mittel für Investitionen durch die Beiträge der Bewohner für die Unterbringung erwirtschaften. Allgemeine Kostensteigerungen und nicht belegte Plätze durch fehlende Pflegekräfte setzen vielen Trägern zu. Um Geld zu sparen, wird häufig die Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen vernachlässigt. Doch das ist Sparen am falschen Ende. Denn eine einwandfreie Trinkwassergüte ist die Grundvoraussetzung für einen dauerhaft störungsfreien Betrieb von Gesundheitseinrichtungen. Wenn eine mangelhafte Trinkwasserhygiene festgestellt wird, ist die dann zwingend erforderliche Sanierung der Trinkwasserinstallation deutlich kostspieliger als die vorbeugende Instandhaltung – abgesehen von möglichen gesundheitlichen Schäden für Bewohner, die ein Gebäudebetreiber gemäß dem Vorsorgeprinzip verhindern muss.

Gesundheitsrisiken mangelhafter Trinkwassergüte

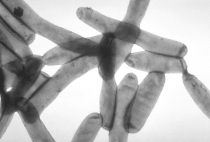

Im Wesentlichen sind es drei Mikroorganismen, die insbesondere für Personen mit einem geschwächten Immunsystem gesundheitsschädlich sein können, wenn sie in zu hoher Konzentration im Trinkwasser vorkommen: Legionellen, Pseudomonaden und E-Coli-Bakterien. Daher tragen Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken und Pflegeheime eine besondere Verantwortung, die anerkannten Regeln der Technik für den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen einzuhalten.

Legionellen und Pseudomonaden sind sogenannte ubiquitäre Bakterien, das heißt Mikroorganismen, die natürlicherweise im Wasser vorkommen. Legionellen, vornehmlich beim Duschen eingeatmet über Aerosole, können lebensbedrohliche Lungenentzündungen auslösen. Pseudomonaden im Trinkwasser führen mitunter zu schweren Hautentzündungen, wenn sie beim Waschen in offene Wunden gelangen. Die Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs sorgt bei einer fachgerechten Planung für eine hohe Durchströmung und den regelmäßigen Wasseraustausch in allen Rohrleitungsabschnitten sowie für die Einhaltung von Temperaturgrenzen. So können sich Legionellen und Pseudomonaden im Trinkwasser nicht kritisch vermehren.

E-coli-Bakterien hingegen sind keine Keime, die im Trinkwasser vorkommen (dürfen), sondern ins Trinkwasser eingetragen werden. Ursächlich dafür können Verunreinigungen auf Seiten des Wasserversorgers sein oder der Rückfluss von fäkalienbelastetem Trinkwasser in die Hausinstallation. Daher müssen vor allem in Gesundheitseinrichtungen z. B. Badewannen gegen Rückfließen gesichert werden. Die DIN EN 1717 macht dazu die entsprechenden Empfehlungen. Die regelmäßige Wartung der Trinkwasserinstallation einschließlich Rückspülen des Trinkwasserfilters beugt solchen Verunreinigungen ebenfalls vor. Wird mit E-Coli-Bakterien kontaminiertes Trinkwasser konsumiert, löst es unter anderem Magen- und Darmerkrankungen aus und kann verschiedene Entzündungen verursachen.