Monitoring – notwendig für erfolgreiche Gebäudeautomation

Fehlfunktionen durch fehlende Überwachung eher die Regel als die AusnahmeDie Errichtung und der Betrieb eines smarten Gebäudes stehen oft nicht im Einklang mit den geplanten Gebäudefunktionen. Um hier für Abhilfe zu sorgen, ist insbesondere ein umfassendes Geräte- und Anlagen-Monitoring notwendig. So lassen sich dann ineffiziente Einstellungen erkennen und dauerhaft eine funktionale sowie wirtschaftliche Gebäudeautomation sicherstellen.

Bei ihren Begehungen stellen TÜV SÜD-Sachverständige immer wieder fest, dass z. B. Klimaanlagen und Heizungen gleichzeitig laufen. Weil die Systeme oft automatisiert und die Raumtemperaturen insgesamt im Normbereich sind, fällt das den Nutzern dann nur selten auf. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass beispielsweise Kältemaschinen aufgrund falscher Parametrierungen nur auf Volllast laufen und deshalb fortwährend an- und wieder abschalten. Falsch konfigurierte Ventilatoren laufen mitunter noch, wenn die zugehörigen Lüftungsanlagen schon ausgeschaltet sind.

So auch im Fall eines Münchner Bürogebäudes, das die Sachverständigen prüften: Zwei Kältemaschinen takteten dauerhaft im Wechsel und fuhren jedes Mal auf die maximale Leistung hoch. Das reduzierte ihre Leistungsfähigkeit um 20 %. Neben erhöhten Wartungs- und Reparaturkosten verursachte die Fehlfunktion auch einen erheblichen Stromverbrauch. Ein errechnetes CO2-Äquivalent bestätigte zudem 9 % zu viel Treibhausgasemissionen.

Die Gründe für Probleme und Fehler liegen manchmal in der Planung, meist aber in der Umsetzung und dem Betrieb der Systeme. Zudem können Mängel in jeder Lebenszyklusphase entstehen und sind kaum ganz zu vermeiden. Vielmehr gilt es, vorhandene Fehler von der Planung an ausfindig zu machen. Endgültig optimiert wird die Gebäudeautomation im Laufe des Betriebs, wenn die tatsächlichen Bedarfe und Umgebungsbedingungen klar definierbar sind.

Komplexität erschwert Planung und Umsetzung

Wenn Bauherren nicht über das nötige Know-how für ganzheitlich geplante und implementierte Gebäudeautomation verfügen, sind sie auf qualifizierte Integrationsplaner und Integratoren angewiesen. In der Praxis gibt es aber häufig Schnittstellenprobleme, weshalb die Potenziale einer intelligenten Gebäudeausstattung nicht immer voll ausgenutzt werden. Die hohe Komplexität von Systemen kann zudem zu Installationsfehlern, unverhältnismäßigen Dimensionierungen und beispielsweise zu falsch kalibrierten Messfühlern und Sensoren führen. So funktioniert kaum ein Gebäude bei Inbetriebnahme fehlerfrei.

Viele Fehler werden erst spät oder gar nicht entdeckt, weil eine Überwachung der Geräte oder Funktionen ausbleibt. Einige Betreiber versäumen, Anlagen nach der Inbetriebnahme bedarfsorientiert anzupassen, sodass die Systeme dauerhaft mit den Werkseinstellungen laufen. Optimierungspotenziale bleiben auch ungenutzt, wenn die Betreiber zwar Gebäudeautomationsdaten erfassen, diese aber nicht strukturiert auswerten. Denn die Datenerfassung ist ein zentraler Bestandteil der Qualitätssicherung. Abhilfe schafft die Bewertung durch unabhängige Experten in Form eines Technischen Monitorings.

Soll- und Ist-Abgleich planen und implementieren

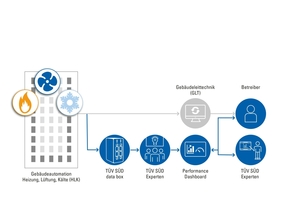

Technisches Monitoring zeigt anhand eines Soll- und Ist-Abgleichs fehlerhafte Funktionen auf, wodurch sich Verbesserungsmaßnahmen ableiten lassen. Zudem können auch separate Systeme Informationen aus Sensoren, Aktoren und Betriebszuständen erfassen, sodass gewährleistet ist, dass alle Anlagen dauerhaft effizient und gemäß festgelegten Parametern funktionieren. So beispielsweise auch durch den TÜV SÜD: Mit digitalen Prüfkonzepten überwachen TÜV SÜD-Experten kontinuierlich die Kundenanforderungen. Der Prüfdienstleister erfasst dazu alle relevanten TGA-Daten, auf Wunsch automatisiert mit einer selbst entwickelten „data box“. Die Daten sind für den Gebäudebetreiber so jederzeit auf einem Dashboard online einsehbar. Aus einer Performance-Übersicht in Ampelfarben lassen sich dann konkrete Verbesserungen ableiten.

Ein effektives technisches Monitoring kann so in Verbindung mit der Gebäudeautomation für den dauerhaft optimalen Betrieb aller Systeme im Gebäude sorgen. Bauherren und Betreiber sollten trotzdem bereits bei der Planung und Ausschreibung klare Anforderungen und Ziele definieren. Dies unterstützt Integrationsplaner bei der Koordination und Planung über die Gewerke hinweg. Ein durchdachtes Schnittstellenmanagement ist damit zentral für die Funktionalität der TGA-Fachplanung. Regelwerke wie die DIN 18205 „Bedarfsplanung im Bauwesen“ leiten die Bedarfsermittlung. Und der Integrationsplaner kann helfen, die Anforderungen dafür genau zu definieren.

Eine präzise und vollständige Dokumentation der Gebäudeautomation hilft schließlich, den Betrieb und die Wartung der Systeme zu optimieren. Auch die Anforderungen an die Dokumentation sollten schon in der Planungsphase feststehen. Standards wie die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) reichen dafür oft nicht aus. Daher sollten zusätzliche Anforderungen definiert werden, um eine lückenlose Dokumentation sicherzustellen.

Elektrische Infrastruktur und Netzwerksicherheit

Die elektrische Infrastruktur der Gebäudeautomation muss genau geplant sein, um die Energieverteilung zu optimieren. Integrationsplaner sollten sich mit Elektrofachplanern koordinieren, um die Anforderungen von Sicherheits- und Normalstromnetzen zu adressieren und eine Leistungsbilanz zu erstellen. Dies ermöglicht eine sinnvolle Dimensionierung der energietechnischen Komponenten.

Nicht nur eine sorgfältige Planung der elektrischen Infrastruktur und Netzwerktopologie ist entscheidend für die Leistung und Sicherheit der Gebäudeautomation. Auch die Cybersicherheit und Systemstabilität sind wichtige Punkte. Das betrifft sowohl die Informationstechnik (IT)- als auch die Betriebstechnik (OT)-Sicherheit. Ein geschütztes Netzwerk für die Gebäudeautomation erhöht die Cybersicherheit und Verfügbarkeit der Systeme. Bauherren und Planer sollten frühzeitig ein Risikomanagement einführen und bei Bedarf externe Sicherheitsexperten einbeziehen. Datenschutz und Datensicherheit müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Einheitliche Kommunikation und Kennzeichnung

Eine einheitliche Kommunikation in der Gebäudeautomation ist für die effiziente Verwaltung und Steuerung unerlässlich. Das herstellerunabhängige Kommunikationsprotokoll „BACnet“ ermöglicht eine konsistente Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen und Geräten. Dies schafft eine zuverlässige und zukunftssichere Infrastruktur.

Moderne Bauvorhaben erfordern klare Kennzeichnungen für die Automatisierung von Gebäudekomponenten wie Lüftung und Licht. Ein einheitliches Kennzeichnungssystem ermöglicht präzise Steuerung und vereinfacht Wartung sowie Fehlerbehebung. Bauunternehmen, Fachplaner und Bauherren sollten sich an Richtlinien wie AMEV GA und VDI 3814 für Planung und Betrieb der Gebäudeautomation orientieren.

Ein gut durchdachtes Mess- und Zählkonzept ermöglicht die genaue Verbrauchserfassung von Wärme, Kälte, Strom und Wasser. Präzise Messgeräte und ein zentralisiertes System sind entscheidend für die Zuverlässigkeit der Daten, die für ein effektives Energiemanagement notwendig sind. Im Fall des Münchner Bürogebäudes konnten die Sachverständigen von TÜV SÜD den Energieverbrauch der Anlage nach Anpassung der Klimatechnik senken. Dadurch reduzierten sich ebenfalls die Betriebskosten, die Optimierung der Wärmerückgewinnung sparte weitere Kosten.

Whitepaper

Bauherren und Betreiber profitieren für einen sicheren, gesetzeskonformen und wirtschaftlichen Betrieb frühzeitig von neutraler Expertise und einem permanenten Technischen Monitoring. TÜV SÜD unterstützt dabei, die Betriebsdaten zu erfassen, zu strukturieren, auszuwerten, Optimierungspotenzial zu erschließen und verborgene Fehler aufzudecken. Das hilft, effiziente Anlagenfunktionen ab der Inbetriebnahme sicherzustellen und die laufenden Betriebskosten dauerhaft immer weiter zu senken.

Weitere Informationen gibt TÜV SÜD in seinem Whitepaper „Gebäudeautomation richtig planen und betreiben“ unter dem Link www.t1p.de/tab-09-24-WP.

IT/OT-Sicherheit in der Gebäudeautomation

Die zunehmende Vernetzung der Betriebstechnik (OT) mit der allgemeinen Informationstechnik (IT) in Gebäuden führt auch zu einem zunehmend höheren Cybersicherheitsrisiko. Der Gesetzgeber hat dieses Gefahrenpotential erkannt und sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene entsprechende Cybersicherheits-Vorgaben gemacht. Diese Vorgaben variieren in Abhängigkeit sowohl des Anlagentyps als auch des eingesetzten Produkttyps. Sie sind verpflichtend einzuhalten, ansonsten drohen hohe Geldbußen, teilweise sogar mit persönlicher Haftung der Geschäftsleitung (z.B. beim „Cyber Resilience Act“ der EU). Die höchsten Anforderungen existieren für Betreiber sog. „kritischer Infrastrukturen“ (auf europäischer Ebene mit der NIS-2-Richtlinie (EU) 2022/2555, in Deutschland mit dem zugehörigen „NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz“ NIS2UmsuCG).

Aufgrund der steigenden Gefahr von Cyberangriffen auf die Infrastruktur von Gebäuden ist eine gemeinsame IT/OT-Sicherheit nicht nur für Betreiber kritischer Infrastrukturen und Bundesbehörden relevant. Sie muss vielmehr zum Standard des Gebäudebetriebs werden. Deshalb hat der Gesetzgeber generelle Vorgaben für die einzusetzenden Komponenten gemacht. Dazu gehören z. B. die „Radio Equipment Directive“ (EU 2014/53/EU) und das zugehörige deutsche „Funkanlagengesetz“ (FuAG), oder der „Cyber Resilience Act“. Sie sind unabhängig von der Art der Gebäude- und Anlagentechnik einzuhalten.