GSWT-Einbau in prominenten Bestandsbau

Retrofit in der Neuen Nationalgalerie, BerlinIn der Neuen Nationalgalerie in Berlin war es die Aufgabe, ein Gegenstrom-Schichtwärmetauscher-System (GSWT) ohne zusätzliche bauseitige Öffnungen in der Lüftungszentrale und im Museumsbau einzubringen. Die erfolgreiche Umsetzung zeigt, wie durch geschickte Planung und Anpassung der Technologie an die bestehende Infrastruktur erhebliche Effizienzgewinne erzielt werden konnten und eine energetische Sanierung im Bestand reibungslos funktionierte. Eingebracht wurde ein GSWT-System von SEW.

Die Nationalgalerie konnte ihre lüftungstechnischen Anlagen erheblich verbessern, ohne die bestehende Infrastruktur zu verändern. Gerade dies war bei der Sanierungsplanung bei dem bedeutenden Museumsbau des Architekten Ludwig Mies van der Rohe ein zentraler Punkt.

Der Einbau musste in bestehende und gemauerte Lüftungskammern erfolgen. Die GSWT-Module wurden individuell an die örtlichen Gegebenheiten angepasst (z. B. zwischen den Betonstützen) und konnten in einzelne Schichten bzw. in vormontierte Rahmengestelle in das Bestandsgebäude eingebracht werden, passend zur Größe der beengten Einbringwege. Konkret wurde im Ansaugbauwerk wegen unterschiedlicher Größe der Stützen ein Wärmetauscher 2,05 m breit gebaut, während ein anderer 2,2 m breit gebaut werden konnte. Generell wird jeder Wärmeüberträger individuell an das örtliche Platzangebot angepasst.

Sanierung auf engstem Raum

Eine Besonderheit dieser energetischen Sanierung im Bestand war, dass sie keine zusätzlichen bauseitigen Öffnungen für die Installation erforderlich machten. Der modulare Aufbau des GSWT-Wärmetauschers ermöglicht die Montage auch bei sehr beengten Platzverhältnissen. Quasi eine normale Zimmertür und einfache Treppen reichen aus, um auch Wärmetauscher für 100.000 m³/h zu montieren. Darüber hinaus wird mit der Zerlegbarkeit die erforderliche Auszugslänge, d. h. der Platzbedarf vor dem Lüftungsgerät, auf etwa 1 m zusammengeschoben. Dies wiederum ermöglicht breitere Geräte für eine höhere Effizienz. Im Reparatur- und Sanierungsfall ist der Wärmetauscher zerlegbar und kann mit einfachen Hebewerkzeugen aus- und wieder eingebaut werden.

Aufbau des Systems

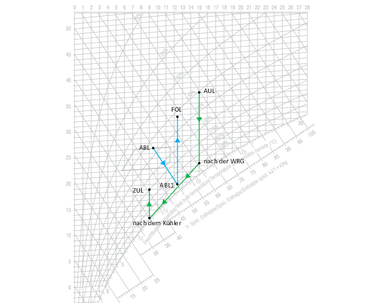

Die eingebrachte Wärmerückgewinnung erfolgt aus zwei Abluftkammern, die gemeinsam über ein Kreislaufverbundsystem verbunden wurden. Konkret handelt es sich um zwei Fortluft-Wärmeüberträger, die die Wärme aus der Abluft auf einen Wasserkreislauf übertragen und zu einem Außenluft-Wärmeüberträger leiten und dort an die frische Zuluft weiter übertragen.

Auch die Verbindung der Kammern erfolgte problemlos über eine längere Entfernung im Gebäude. Sie beträgt in diesem Fall zwischen Außenluft und Fortluft ca. 150 m. Mit einem Kreislaufverbundsystem (KVS) ist dies einfach lösbar. Bei anderen Wärmerückgewinnungssystemen, die meist nur von Luft auf Luft übertragen, hätte die Luftführung für eine Luftzusammenführung verändert werden müssen.

Der Einsatz eines Kreislaufverbundsystems sparte Installationszeit und reduzierte auch die Projektkosten erheblich. Bei der Zeitersparnis lag man vermutlich bei vielen Wochen, da für eine Luftzusammenführung der Aufwand sehr groß gewesen wäre. Es war allen Beteiligten schnell klar, dass hier nur ein Kreislaufverbundsystem sinnvoll ist.

Dank des KVS kann die Nationalgalerie signifikante Leistungseinsparungen erzielen. Bei einer Außenluftleistung von 55.000 m³/h verbesserte sich die Energieeffizienz jetzt auf min. 66%, gemäß DIN EN 13053. Zudem wurden Platz und Aufwand reduziert. Der Einbau erfolgte im gemauerten Kanal. Es wurde Platz in der Technikzentrale eingespart, da die GSWT-Technologie im Zuluftkanal eingebracht wurde und somit die Technikzentrale unberührt lässt, die in der Neuen Nationalgalerie dezentral im Gebäude untergebracht ist.

Eckdaten

Die GSWT-Technologie ermöglicht die Lufterwärmung und -kühlung auf sehr effiziente Weise. Ohne Wärmerückgewinnung wäre zur Erwärmung der Außenluft 785 kW Wärmeleistung erforderlich gewesen. Mit dem GSWT-System konnte die Wärmeleistung auf 249 kW reduziert werden. Dies führt zu einer Senkung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Betriebskosten. Bei einem ganzjährigen RLT-Anlagenbetrieb werden prognostisch durchschnittlich pro Jahr ca. 898.000 kWh Wärme eingespart. Die eingesparten Betriebskosten, bei geschätzt 12 ct/kWh Wärme, belaufen sich damit auf ca. 107.760 €/a.

Darüber hinaus wird durch die Kälterückgewinnung (KRG) die Kältemaschinenleistung um etwa 277 kW reduziert. Ohne KRG wäre zur Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft 947 kW Kälteleistung erforderlich gewesen. Mit dem neuen System konnte die Kälteleistung auf 670 kW reduziert werden. Somit fiel die Kälte- und Rückkühltechnik entsprechend kleiner aus und sparte Platz sowie Investition ein.

Im Sommer erfolgt über das GSWT-System eine freie Nacherwärmung, sprich ohne Einsatz einer Heizung. Gleichzeitig wird die gewonnene Kälte zur Vorkühlung der Frischluft genutzt. Der Außenluftwärmeaustauscher ist in Luftrichtung geteilt ausgeführt. Im Sommer-Entfeuchtungsbetrieb dient der Entfeuchtungskälterückgewinner zur Nacherwärmung der entfeuchteten Luft bei gleichzeitiger Vorkühlung des WRG-Fluids zur Vorkühlung der Außenluft im ersten Wärmetauscher. Die notwendige Nachkühlleistung wird durch diese Entfeuchtungskälterückgewinnung reduziert, während parallel die Nacherwärmung der Luft im Entfeuchtungsfall ohne zusätzlichen Energieaufwand erfolgt.

Fazit: Projekt als Vorbild

Die Neue Nationalgalerie in Berlin hat durch die Installation der GSWT-Technologie nicht nur ihre Energieeffizienz gesteigert, sondern auch ein starkes Statement für Nachhaltigkeit und Innovation in der Gebäudetechnik abgegeben. Dieses Projekt sollte als Vorbild für andere Institutionen und Organisationen dienen, die nach Möglichkeiten suchen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. Die neue Lüftungszentrale ist virtuell begehbar zu sehen hier: www.sew-kempen.de/nng.